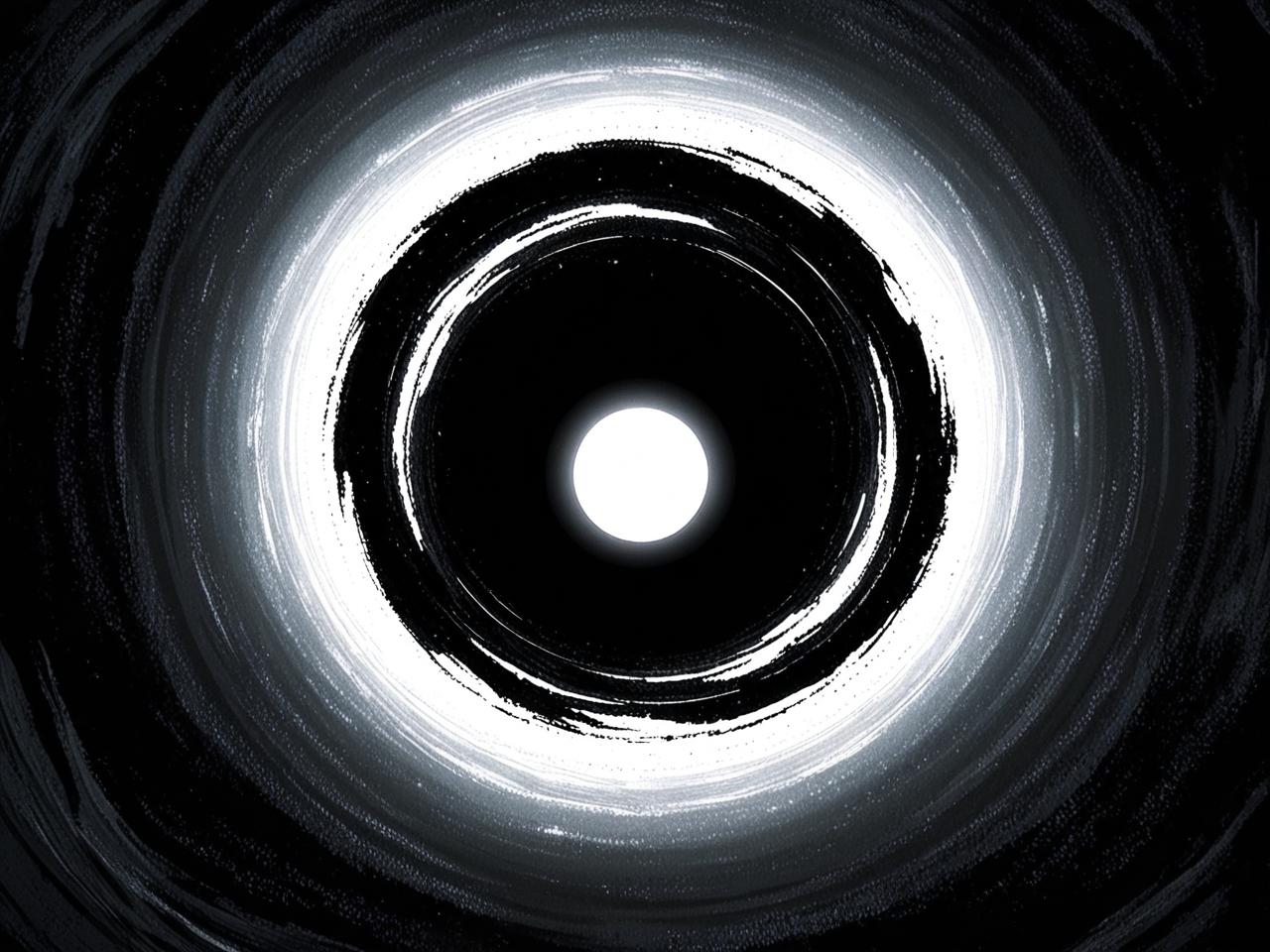

人生仿佛陷入一种诡异的引力场——一次小小的失误竟招致连锁的厄运,片刻的犹豫演变为无法挽回的损失,偶然的坏心情竟扭曲了整个事件的走向,我们困惑于这种“祸不单行”的现象,将其归咎于水逆或命运捉弄,却未曾察觉,不顺遂的时刻背后,隐藏着一套严密的心理机制与行为逻辑,不顺并非命运的恶意编排,而是内心状态与外部环境共振所生的黑色漩涡,它吞噬光明,繁殖黑暗,直至将人拖入自我实现的预言深渊。

心理学中的“破窗效应”揭示了不顺自我强化的内在逻辑,该理论指出,环境中的不良现象若被放任,会诱使人们效仿,甚至变本加厉,人生轨迹何尝不是如此?当第一个“破窗”——可能是工作上的小疏忽,或是人际关系中的小摩擦——出现而未加修补时,内心秩序的围墙便出现了裂缝,认知偏差如同趁虚而入的破坏者,进一步扭曲我们对现实的判断,确认偏误使我们主动搜集更多负面证据来验证“我真倒霉”的预设;灾难化思维则把微小挫折放大为无可挽回的崩溃前兆,心理上的“破窗”招致更多“破窗”,现实中的不顺遂便如滚雪球般加速扩大。

情绪状态是传导不顺的核心枢纽,研究发现,焦虑情绪会显著窄化人们的认知范围,使个体陷入“隧道视觉”——只看见眼前的威胁而忽略潜在的解决方案和资源,当不顺初现,情绪波动如同第一张倒下的多米诺骨牌,触发一系列非理性决策,沮丧让人失去尝试新路径的勇气,恐惧使人过度规避风险,从而错失转机,更深刻的是,情绪具有极强的社交传染性,带着焦虑与低气压与人交往,无形中传递紧张与不信任,他人回报以疏离或消极回应,又进一步验证了“事事不顺”的自我预言,构成封闭的负面循环,情绪 thus becomes the invisible architect of our misfortunes.

行为经济学家曾通过“稀缺心态”理论揭示:当人陷入某种资源(如时间、金钱)的稀缺状态时,会出现认知功能下降与判断力减损,不顺遂往往源于某种稀缺——机会的稀缺,运气的稀缺,能量的稀缺,处于“稀缺”中的人,如同溺水者拼命挣扎,反而在慌乱中耗尽力气,加速下沉,他们倾向于采取短期见效却长期有害的策略,陷入“借高利贷”式的决策陷阱:用逃避应对压力,以愤怒掩盖恐惧,拿拖延置换当下的安宁,每一个短期选择都加剧了长期的困境,使不顺持续蔓延。

洞察这种恶性循环的机制,恰是打破命运黑洞的起点,首先要意识到,所谓“流年不利”很大程度上是一系列心理机制和行为模式共同作用的结果,修复第一个“破窗”至关重要——无论是调整一个错误,弥补一个疏忽,或是简单整理房间、改变形象,这些小胜利能有效切断负面链条,引入外部视角至关重要,与他人交流往往能打破认知隧道,发现被情绪掩盖的资源和可能性,最重要的是建立情绪缓冲机制,通过正念冥想、运动或创作,在刺激与反应之间创造停顿空间,避免情绪多米诺的连续倒塌。

人生的顺逆从来不是均匀分布的直线,而是起伏不定的曲线,当意识到不顺遂的自我繁殖本质,我们便获得了对抗命运黑洞的第一件武器:不是祈求虚妄的好运,而是修复内心的秩序,打破认知的枷锁,在混沌中塑造新的模式,唯有如此,方能在逆风中不致倾覆,在黑暗中看见微光,直至将那恶性的循环扭转成向上的螺旋。