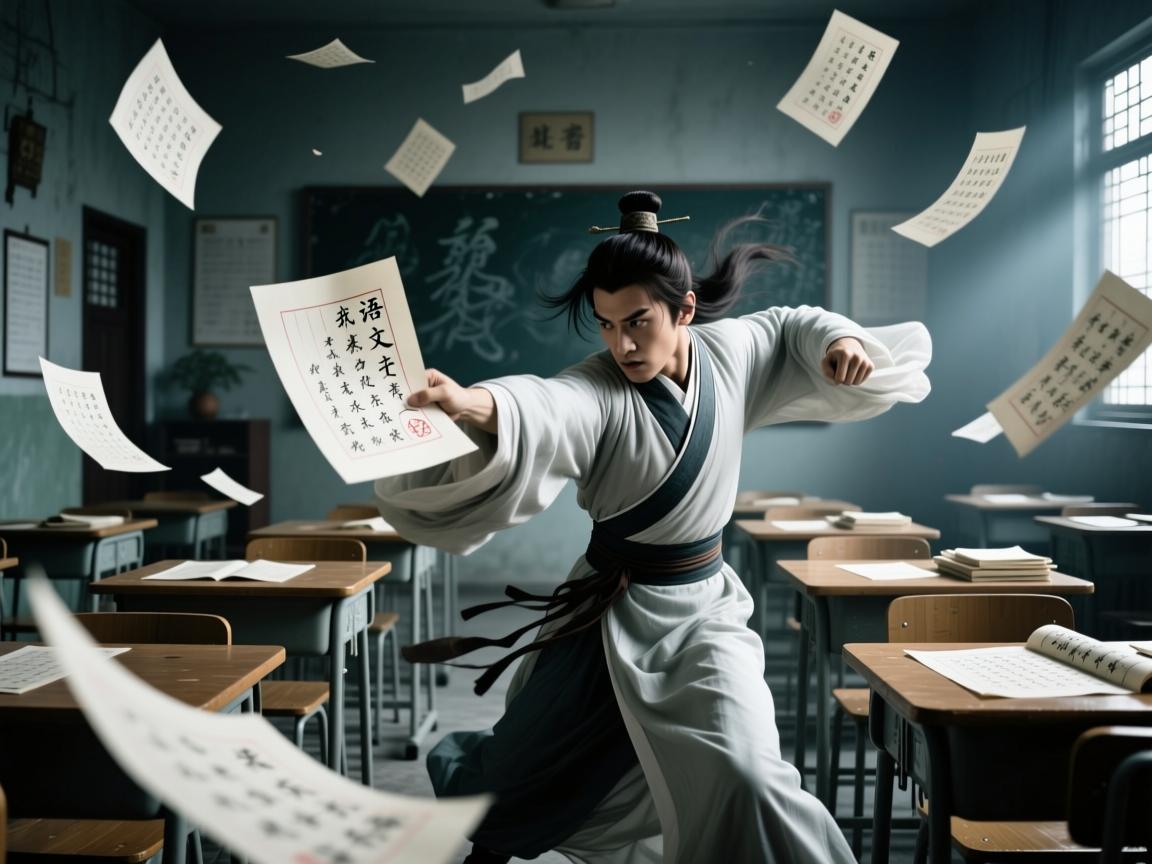

夜深人静时分,我又一次站在了那个熟悉的考场,惨白的日光灯管在头顶嗡嗡作响,空气中弥漫着纸张与墨水混合的独特气味,我低头看去,一份语文试卷赫然铺展在桌面上——字迹时而清晰如刀刻,时而模糊若水中倒影,这就是我反复出现的梦境:在永远走不出的考场里,与一份永远答不完的语文试卷对峙。

梦中的试卷总是以默写题开始,那些曾经倒背如流的古诗文,此刻却在记忆的迷宫中四处逃窜。“默写《岳阳楼记》第三段”——纸上的宋体字仿佛在嘲笑我,我紧握笔杆,手心渗出冷汗,明明昨夜还能流畅背诵的句子,此刻却只剩下支离破碎的片段,笔尖在纸上划出断断续续的墨迹,每一个空缺都像是一个深不见底的黑洞,吞噬着我学生时代所有的努力与自信。

阅读理解的文章总是最诡谲的部分,那些文字在梦境中拥有了生命,它们时而扭曲如蛇,时而飞舞若蝶,我努力聚焦视线,试图捕捉文章的主旨,却发现每个段落都在不断重组变幻,鲁迅的杂文与朱自清的散文交织在一起,古典诗词与现代小说相互渗透,我在文字的迷宫中跌跌撞撞,寻找那永远捉摸不定的“作者意图”和“中心思想”,那些平日里驾轻就熟的答题技巧,在梦境中全部失效,只剩下最原始的困惑与焦虑。

作文题无疑是这场噩梦的高潮,题目总是简单到令人窒息——“请以‘梦想’为题写一篇不少于800字的文章”,空白稿纸在我面前无限延伸,变成一片茫茫雪原,我提起笔,却发现自己所有的语言能力都已蒸发,那些华丽的辞藻、精巧的修辞、深刻的思想全都离我而去,只剩下最干瘪的词汇和最贫乏的表达,我想呐喊,却发不出声音;我想书写,却移动不了笔尖,时间在梦境中被无限拉长,监考老师的脚步声在空旷的教室里回荡,如同命运的倒计时。

为何总是语文试卷?数学可以用公式推导,英语可以凭语感猜测,唯有语文,它直指我们存在的核心——那些需要被理解的文本,那些需要被表达的思想,那些需要被传承的文化记忆,语文试卷在梦中成为一面镜子,照见我们最深的自我怀疑:我真的理解了吗?我真的学会了吗?我真的能够用语言确证自己的存在吗?

在这场无休止的梦境中,我逐渐明白,我恐惧的从来不是考试本身,而是被评估、被定义、被裁决的瞬间,语文之所以成为这种焦虑的最佳载体,是因为它关乎我们如何用语言建构世界、理解自我,每一个错别字都像是人格的瑕疵,每一处理解偏差都像是智慧的缺陷,每一次表达困难都像是存在的失败。

当我无数次从这样的梦境中惊醒,冷汗浸透睡衣,心跳如擂鼓般作响,我开始学会与这个梦境和解,我意识到,这个反复造访的梦魇,或许不是要来折磨我,而是提醒我:学习从来不是一场可以真正结束的考试,理解永远是一个进行中的过程,那些在梦中忘记的诗句,在醒来的世界里依然等待被我重新记起;那些在梦中无法理解的文章,在白天依然敞开怀抱等待被我重新解读。

当这个梦境再次来临,我不再与之搏斗,我会看着那份永远答不完的试卷,对自己说:这不过是我与知识、与语言、与自我对话的另一种形式,考场的钟声永远不会真正敲响,因为学习本身就是目的,而非手段;理解本身就是回报,而非成绩。

在梦与醒的交界处,我终于懂得:人生没有标准答案,唯有不断追问的勇气;语文没有满分试卷,唯有永不停歇的对话,而那个在梦中与试卷对峙的自己,不过是千万个追寻意义的心灵的缩影——我们在语言的海洋中泅渡,时而窒息,时而畅快,但永远向前。